Le métier d'orthoptiste

Quel est le rôle de l'orthoptiste ?

Quelle est la différence entre un ophtalmologue (ou ophtalmologiste) et un orthoptiste ? L’orthoptiste est un professionnel de santé qui assure des actes de rééducation et de réadaptation de la fonction visuelle, qui participe à des actions de dépistage des troubles visuels, et pratique des examens complémentaires nécessaires à l’exploration de la vision.

Quelle est la différence entre un ophtalmologue (ou ophtalmologiste) et un orthoptiste ? L’orthoptiste est un professionnel de santé qui assure des actes de rééducation et de réadaptation de la fonction visuelle, qui participe à des actions de dépistage des troubles visuels, et pratique des examens complémentaires nécessaires à l’exploration de la vision.

En qualité d'auxiliaire médical, l'orthoptiste a pour interlocuteur privilégié le médecin ophtalmologiste. L'orthoptiste exerce sur ordonnance médicale ou dans le cadre d’un protocole organisationnel sous l'égide de l'ophtalmologiste.

Depuis le décret du 27 avril 2023, les orthoptistes peuvent également prescrire des lunettes de vue ou des lentilles de contact. Toutefois leur pouvoir de primo-prescription est limité aux patients âgés de 16 à 42 ans, qui peuvent désormais consulter un orthoptiste pour un bilan visuel sans être muni d’une ordonnance au préalable.

En revanche, pour avoir un accès direct à leur orthoptiste, les patients qui portent déjà des lunettes devront disposer d’un bilan visuel réalisé par un médecin ophtalmologiste il y a moins de cinq ans. Pour les porteurs de lentilles, ce bilan visuel réalisé par un médecin ophtalmologiste devra dater trois ans au maximum.

L’orthoptiste est tenu de renvoyer le patient vers un ophtalmologiste s’il décèle l'une des contre-indications qui devrait être listées dans un arrêté.

Avec le décret du 27 avril 2023, les orthoptistes héritent aussi de nouvelles prérogatives en termes de renouvellement des corrections visuelles. Depuis 2020, ils étaient déjà en capacité d’assurer le renouvellement et l’adaptation d’équipements optiques - verres correcteurs et lentilles de contact – sous certaines conditions (voir ci-dessous). Ils deviennent désormais primo-prescripteurs et sont également autorisés à renouveler leurs propres ordonnances datant de moins de deux ans.

Depuis avril 2020, tout comme les opticiens, les orthoptistes peuvent également assurer le renouvellement et l'adaptation d'équipements optiques - les verres correcteurs et les lentilles de contact -, sous certaines conditions (détaillées ci-dessous).

Consulter l'annuaire des orthoptistes >

En 2016, un décret* a élargi les compétences de l'orthoptiste.

En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, l’orthoptiste est habilité à accomplir les premiers actes de soins nécessaires en orthoptie. Un compte-rendu des actes accomplis dans ces conditions est transmis au médecin dès son intervention.

Du fait de la faiblesse démographique des médecins ophtalmologistes, ces derniers peuvent définir un protocole organisationnel qui permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de ses patients. Ce protocole peut concerner la préparation par l’orthoptiste de l’examen médical du médecin ophtalmologiste ; le suivi par l’orthoptiste d’un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, afin de vérifier que l’état reste stabilisé (glaucome, diabète, DMLA...).

Depuis avril 2020**, les orthoptistes peuvent, comme les opticiens, assurer le renouvellement et l’adaptation des prescriptions en verres correcteurs et en lentilles de contact. Et cela sous certaines conditions : la réalisation d’un examen de la réfraction (examen de la vue), la vérification qu’il n’y a pas d’opposition du médecin expressément indiquée sur l'ordonnance pour ce renouvellement, la date de l’ordonnance initiale.

Pour ce qui est des verres correcteurs, l’orthoptiste peut adapter les corrections optiques des prescriptions médicales initiales datant :

de moins de 1 an pour les patients âgés de moins de 16 ans,

de 5 ans pour les patients de 16 à 42 ans,

de 3 ans pour les patients de 42 ans et plus,

De moins de deux ans pour leurs propres ordonnances.

Pour ce qui est des lentilles de contact, il peut adapter les corrections optiques des prescriptions initiales

de moins de 1 an pour les patients âgés de moins de 16 ans,

de 3 ans pour les patients âgés de 16 ans et plus.

Après ce renouvellement, l’orthoptiste doit reporter sur l’ordonnance l'adaptation de correction réalisée, indiquer ses nom, prénom, qualité, identifiant d'enregistrement réalisé conformément à l'article L. 4342-2, dater et signer cette modification puis en informer le prescripteur, c'est-à-dire l'ophtalmologiste, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. La mention "ordonnance à caractère non médicale' doit également apparaître. Elle est renouvelable pendant 2 ans. Depuis le 28 Avril 2022, l'orthoptiste peut réaliser un bilan visuel pour les patients agées de 16 à 42 ans et ne présentant aucune des contre-indications listées par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, pour réaliser le bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, un orthoptiste diplômé avant 2017 doit suivre une formation continue dont les objectifs pédagogiques sont fixés par un arrêté du 12 juillet 2024..

Pour les patients déjà porteurs de verres correcteurs, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de cinq ans.

Pour les patients déjà porteurs de lentilles de contact oculaire souples, le bilan visuel et la prescription ne peuvent être réalisés par l'orthoptiste que si le dernier bilan visuel réalisé par le médecin ophtalmologiste date de moins de trois ans. Dans le cadre d'un bilan visuel préalable à la prescription de lentilles de contact oculaire souples, l'orthoptiste réalise en complément des examens mentionnés au II les actes suivants : une mesure de la courbure de la cornée et un examen de la surface oculaire.

Consulter un ophtalmologiste ou un orthoptiste ?

Mieux comprendre en vidéo. Snof 2017.

La mission de l'orthoptiste, qu'est-ce qu'un bilan orthoptique ?

Les actes de rééducation et de réadaptation de la fonction visuelle font suite à un bilan orthoptique : bilans d’évaluation des capacités visuelles en rapport avec une bonne utilisation de la vision au quotidien.

Les actes de rééducation et de réadaptation de la fonction visuelle font suite à un bilan orthoptique : bilans d’évaluation des capacités visuelles en rapport avec une bonne utilisation de la vision au quotidien.

Les actes d’exploration fonctionnelle consistent en la réalisation d’examens complémentaires :

périmétrie et campimétrie: analyse du champ visuel

étude de la sensibilité aux contrastes, de la vision nocturne

exploration du sens chromatique : vision des couleurs

mesure de l’adaptation à l’obscurité

Rétinographie mydriatique et non mydriatique. Les médicaments nécessaires à la réalisation sont prescrits par le médecin

Tonométrie sans contact.

C’est ainsi que des troubles de la vision pourront être dépistés, des traitements proposés, et un suivi instauré. Troubles visuels tels que :

- le strabisme : un œil dévie de façon permanente ou de temps en temps (intermittente). Il est dit « convergent » si la déviation se fait vers le nez, « divergent » si c’est vers la tempe, « vertical » si c’est vers le haut ou le bas

- l'amblyopie fonctionnelle : du grec « vue faible », c’est une insuffisance plus ou moins grave de l’acuité visuelle d’un œil ou des deux par non stimulation d’une voie visuelle dans l’enfance

le déséquilibre binoculaire : perturbation du travail des 2 yeux ensemble entraînant souvent fatigue visuelle, maux de tête, vision floue et douleurs oculaires

les hétérophories : déviation latente des axes visuels plus ou moins bien contrôlée qui perturbe la fixation soutenue

- les déficiences visuelles : perte de vision centrale (DMLA…), perte de vision périphérique (rétinite pigmentaire…), perturbation de l’imagerie rétinienne (troubles des milieux...), déficits neurovisuels suite à des pathologies cérébrales (AVC, rupture d’anévrisme opéré…) tels qu’hémianopsie, héminégligence… générant une situation de malvoyance.

L'orthoptiste peut également réaliser des rééducations tels que :

- rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle, troubles neurovisuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire pour les + de 16 ans

- rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle, troubles des apprentissages, troubles neurovisuels objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire pour les - de 16 ans

- rééducation de l’amblyopie

- rééducation du strabisme

- rééducation des hétérophories et déséquilibres binoculaires.

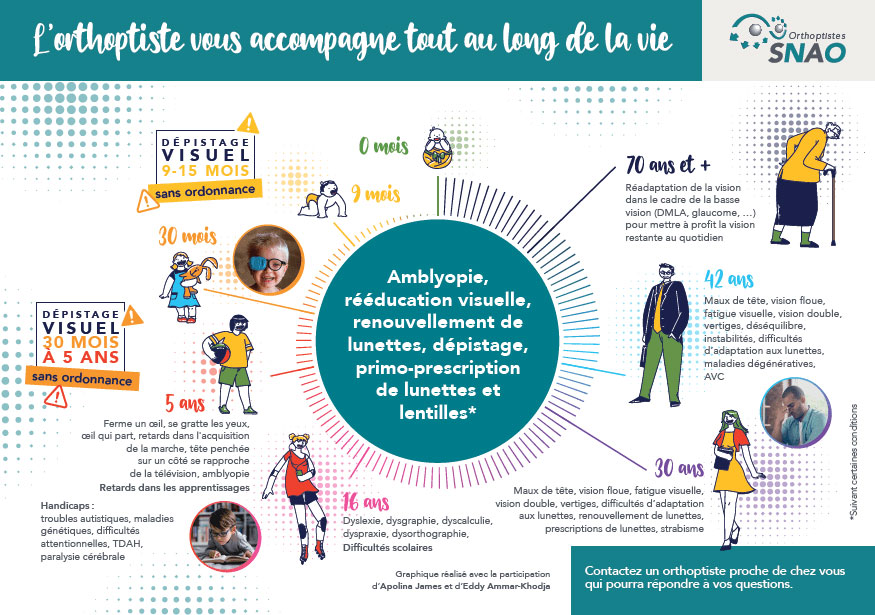

Depuis le 7 Juin 2023, les orthoptistes sont habilités, sur décision du 13 Avril 2023, à pratiquer les actes de dépistage de l'amblyopie et des troubles de la réfraction chez l'enfant :

- le dépistage de l'amblyopie chez les nourrissons âgés de 9 à 15 mois

- le dépistage des troubles de la réfraction chez les enfants âgés de 30 mois à 5 ans.

Quand rencontrer l'orthoptiste ?

Sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel du médecin ophtalmologiste, l’orthoptiste est habilité :

à réaliser des examens de vue, à mesurer l’acuité visuelle et à définir la puissance optique correctrice. Les médicaments nécessaires à l‘acte étant prescrits par le médecin.

- à réaliser les séances d’apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire et des "verres scléraux" (lentilles de contact spéciales, par exemple pour kératocône, aniridie, iridectomie...).

à participer, sous la responsabilité d’un médecin en mesure d’en contrôler l’exécution et d’intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l’occasion des explorations

fonctionnelles suivantes :angiographie rétinienne, à l’exception de l’injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité

électrophysiologie oculaire

biométrie oculaire avec contact

pachymétrie avec contact

l’interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l’exécution de l’examen.

L’orthoptiste est également habilité à :

- prescrire des lunettes de vue ou des lentilles de contact aux patients âgés de 16 à 42 ans, qui peuvent le consulter sans être muni d’une ordonnance au préalable s’ils ne sont pas déjà porteurs de lunettes ou de lentilles de contact,

- renouveler et adapter les équipements optiques (verres correcteurs pour une ordonnance de moins de cinq ans et lentilles de contact pour une ordonnance de trois ans maximum) sous certaines conditions,

- renouveler leurs propres ordonnances datant de moins de deux ans.

L'orthoptiste collabore étroitement avec l’ophtalmologiste mais il coopère également :

avec l'opticien, notamment pour les adaptations prismatiques et particulièrement dans le cadre d’une prise en charge de la personne malvoyante : collaboration dans le choix et le suivi de l’apprentissage d'aides visuelles

avec tous les professionnels de la rééducation et de la réadaptation (ergothérapeutes, orthophonistes, psychologues, éducateurs spécialisés…)

avec tous les médecins : médecins du travail, médecins scolaires, médecins généralistes, pédiatres, médecins physiques, urologues, neurologues, gériatres…

En savoir plus

Pour tous les âges de la vie, du nourrisson à la personne âgée, par ses conseils et ses informations, il contribue à la prévention et à l’éducation sanitaire des patients, pour exemples :

Le retentissement de déficience de l’organe de l’œil sur la vision quotidienne,

L’aménagement du poste de travail,

L’éclairage,

La distance de fixation adaptée à la tâche : lecture, écran d’ordinateur, télévision,…

Les systèmes optiques :

prismes en cas de défaut de convergence, de divergence…

choix du grossissement pour les aides optiques pour malvoyants, présentation et aide à l’utilisation des aides visuelles …

La bonne observance des traitements : glaucome, diabète…

L’auto surveillance :

diplopie physiologique : caractéristique d’une vision binoculaire de qualité

- grille d’AMSLER : test de dépistage de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA).

En cas de malvoyance, après une rééducation spécifique de la fonction visuelle, il met en œuvre un entraînement approprié pour une bonne utilisation des aides optiques.

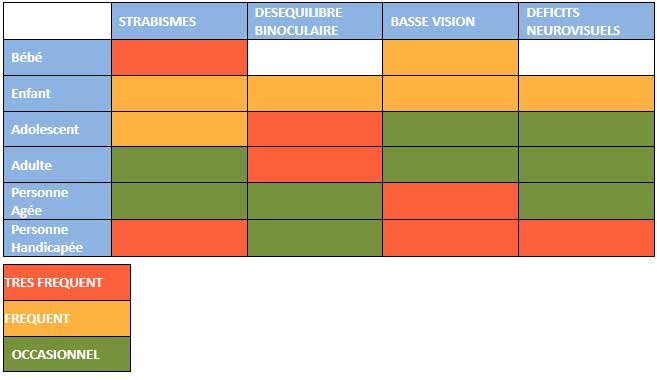

Répartition des actes de rééducation selon les âges de la vie :

Où rencontrer l'orthoptiste ?

Si la majorité des orthoptistes exerce en libéral, ils peuvent être également salariés dans les hôpitaux, les cliniques privées, les cabinets médicaux, les dispensaires, les centres de soins, les réseaux de santé. Certains ont des activités mixtes.

Tous exercent uniquement sur prescription médicale (ordonnance d’un médecin) sauf pour le bilan visuel en accès direct (primo-prescription) et dépistages chez les 9/15 mois et 30 mois/5 ans.

Bon à savoir :

L’orthoptiste, quel que soit son mode d’installation, peut se rendre au domicile du patient, dans les crèches, les haltes-garderies, les écoles, les maisons de retraite.

En effet, il peut être acteur de projets thérapeutiques élaborés au sein des établissements spécialisés pour personnes handicapées (CAMPS, centres de soins..).

Si l’orthoptiste exerce en libéral, l’intervention au domicile est notifiée sur l’ordonnance.

Historique :

Historiquement, c’est en 1929 en Angleterre que la première école et le premier service d’orthoptie ont été créés par Mary MADDOX. Cette « Ecole d’entrainement orthoptique MADDOX » répond aux besoins de rééducation des strabiques et suscite l’intérêt des ophtalmologistes.

Il faudra attendre 1938 pour que la pratique de l’orthoptie se développe en France.

C’est une profession très féminisée comptant 92% de femmes et 8% d’hommes.

Comment devenir orthoptiste ?

La formation des orthoptistes est universitaire, le programme des études est défini par décret (Arrêté du du 20 octobre 2014 paru au JO du 17 décembre 2014 ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche)

La durée des études est de trois ans après le BAC , (Grade Licence), à l'issue d'une étude de dossier Parcoursup (bulletins 1ere et Terminale, lettre de motivation, expériences et stages) et d'un oral de 20 minutes. Aucune dispense de scolarité n’est accordée (diplôme d’infirmière, d’opticien, visiteur médical, licences…), il n’y a pas de limite d’âge mais chacun doit posséder le Baccalauréat et doit fournir un dossier de réorientation pro ou post BAC (résultats en 1ere, Terminale et au BAC, résultats universitaires ou d'autres formations suivies, lettre de motivation). L'épreuve orale est également obligatoire.

L'enseignement théorique se fait au sein des facultés de médecine: 30 ECTS par semestre soit 180 ECTS sur 3 ans.

L'enseignement clinique et pratique se fait au sein des services ophtalmologiques hospitalo-universitaires.

Il y a la possibilité de poursuivre vers un Master.

L’obtention du diplôme « Certificat de capacité d’orthoptiste » donne droit à la libre installation et aux différents modes d’exercices précités, et à l’accès de plein droit en licences de sciences sanitaires et sociales et en licence de sciences de l’éducation.

Démographie :

En 2016, on peut compter sur la France entière 4 876 orthoptistes, dont 3 014 libéraux, 658 salariés hospitaliers et 1 204 autres salariés (source Etudes et Statistiques de la DREES, 2016).

La répartition des orthoptistes sur le territoire français présente quelques hétérogénéités, avec des concentrations plus importantes dans les grandes villes (Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse).

Les informations fournies sur le site Guide-Vue.fr sont destinées à améliorer, non à remplacer, la relation directe entre le patient (ou visiteur du site) et les professionnels de santé. Cet article a été rédigé par Le comité éditorial et mis à jour le 14/09/2023.

* Décret no 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste. ** Décret n° 2020-475 du 24 avril 2020 portant diverses dispositions relatives aux professions d'orthoptiste, d'opticien-lunetier et de pédicure-podologue.

A lire aussi

Comprendre l'ordonnance de votre ophtalmologiste

Œil Droit (OD) / Œil Gauche (OG) Le signe « + » indique que vous êtes hypermétrope. Un signe « - » indiquerait que vous êtes myope. Les chiffres expriment le degré de myopie ou d’hypermétropie : plus le chiffre est élevé, plus la correction optique est forte.

Durée de validité d'une ordonnance de lunettes ou de lentilles : 1 an, 3 ans ou 5 ans

Les lunettes de vue Depuis le 17 octobre 2016*, la durée de validité d'une ordonnance pour des lunettes de vue varie selon l'âge du bénéficiaire. Elle est de : 1 an pour les enfants de moins de 16 ans,5 ans pour les adultes de 16 à 42 ans,2 ans pour les adultes de 16 à 42 ans si la première prescription n’a pas été réalisée par un ophtalmologiste mais par un orthoptiste***,3 ans pour les adultes de plus de 42 ans,

Le médecin ophtalmologiste

L’ophtalmologiste, appelé aussi ophtalmologue, autrefois "oculiste", est le médecin spécialiste des yeux et de la vision. Selon le Larousse médical, l’ophtalmologie est une discipline médicochirurgicale et optique qui se consacre à l'étude de la structure et du fonctionnement du système visuel, ainsi qu'aux maladies qui le concernent.

Suivre l'évolution visuelle de mon enfant

Pour vous aider à mieux connaître les bonnes pratiques pour suivre l'évolution visuelle de votre enfant, et la santé de ses yeux, nous vous proposons ce tableau de synthèse. Ces préconisations sont à minima, en situation de prise en charge nécessaire par un médecin ophtalmologiste (ophtalmologue), suivez strictement ses conseils quant au rythme de contrôle préconisé pour votre enfant.