25/09/2024

25/09/2024

16/09/2024

Situé à Paris 12°, l’Hôpital National des 15-20 est un lieu chargé d’histoire. A l’origine dédié à l'hébergement des personnes aveugles, l’institution a évolué au fil des siècles jusqu’à devenir un hôpital national, référence dans l’ophtalmologie et le traitement des maladies de la vision. Leader dans ses missions de soins, d’enseignement et de recherche, il fait partie des premiers Instituts Hospitalo-Universitaires (IHU) qui ont été créés en…

08/09/2024

02/09/2024

28/08/2024

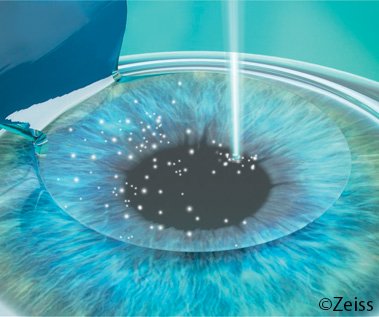

Encore souvent considérée à tort comme efficace uniquement en cas de myopie, la chirurgie réfractive peut actuellement corriger tous les défauts de la réfraction : hypermétropie, astigmatisme, presbytie. Le point avec le Dr Catherine Albou Ganem, chirurgienne ophtalmologiste spécialiste de ces techniques.

03/07/2024

Un groupe de l’Institut de la Vision a réussi une première mondiale : isoler et multiplier des progéniteurs rétiniens, ces cellules qui ont la capacité de se différencier soit en cellules de l’épithélium rétinien pigmentaire, soit en tous les types de neurones de la rétine. Cette méthode innovante va accélérer la recherche et permettre de jeter un pont entre le fondamental et la clinique. Explications avec le Dr. Sacha Reichman, responsable du groupe de…

26/06/2024

Quand je lui demande ce qui l’a amené à travailler à l’Institut de la Vision, Tual Monfort me répond : « l'œil, ce n'était pas forcément ma motivation principale ». Une position inhabituelle pour quelqu’un qui travaille à l’Institut de la Vision, mais qui s’explique par le profil de l’ingénieur de recherche. Ce physicien de formation s’est spécialisé dans l’optique et la photonique, la science qui permet de générer, contrôler et…

18/06/2024

Sans eux, la science moderne ne serait que l’ombre d’elle-même. Eux, ce sont les modèles et cultures cellulaires. Et celles et ceux qui les élaborent. Ces outils sont devenus incontournables pour l’avancée des connaissances, en ophtalmologie comme dans le reste de la recherche en biologie. Découverte de certains des modèles utilisés à l’Institut de la Vision, avec une des personnes qui les a mis au point, Valérie Forster.