Pathologies des orbites, éviter les errances médicales

Souvent associée à la maladie de Basedow, l’orbitopathie dysthyroïdienne est la principale cause d’exophtalmie chez l’adulte. Sa bonne prise en charge nécessite une approche multidisciplinaire, faisant appel aux ophtalmologistes, endocrinologues, internistes et ORL, tout en s’appuyant sur un bon service d’imagerie. Un traitement précoce et adapté permet de réduire au maximum les séquelles et d’assurer un meilleur pronostic fonctionnel et esthétique.

Dr Sophie Azria-Ilinec

Dr Sophie Azria-Ilinec

Ophtalmologiste spécialiste en chirurgie des orbites, paupières et des voies lacrymales, Praticienne à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild dans le service du Dr Galatoire.

L’orbitopathie dysthyroïdienne (OD) est une affection auto-immune le plus souvent associée à l’hyperthyroïdie, et en particulier à la maladie de Basedow. Elle se caractérise par une augmentation du volume des compartiments graisseux et oculomoteurs de l’orbite. Ses principaux signes cliniques sont la rétraction palpébrale (des paupières), la diplopie (vision double), l’exophtalmie (protusion du globe oculaire, position anormalement avancée) et des signes inflammatoires de la conjonctive et des paupières.

Les symptômes orbitaires peuvent accompagner la dysthyroïdie clinique ou la précéder. Comme l’explique le Dr Sophie Azria-Ilinec, ophtalmologiste à l’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, « il peut y avoir une errance médicale. Parfois, quand les personnes atteintes ont juste les yeux gonflés, le médecin leur donne des gouttes en pensant à une conjonctivite. Ces anti-inflammatoires locaux peuvent masquer les signes de la maladie. Devant toute conjonctivite qui ne passe pas, il faut penser à l’orbitopathie dysthyroïdienne et faire un dosage de la TSH (hormone thyréostimulante) et d’auto-anticorps pour confirmer le diagnostic. Le rôle de l’ophtalmologiste est crucial pour détecter la maladie, car plus l’inflammation avance et plus il y a des séquelles possibles ».

La maladie évolue sur plusieurs mois voire plusieurs années. Elle débute par une période inflammatoire, avec une phase ascendante, de plateau, puis descendante, laissant ensuite place à une phase séquellaire, caractérisée par la fibrose et la cicatrisation.

Plusieurs scores permettent d’évaluer le degré d’inflammation des yeux, le plus utilisé actuellement étant le score d’activité clinique simplifié de l’EUGOGO (European Group on Grave's Orbitopathy). Ce score se base sur 7 items : la douleur rétro-orbitaire spontanée, la douleur dans le regard vertical, la rougeur palpébrale, l’hyperhémie conjonctivale, l’œdème palpébral, le chémosis, l’inflammation de la caroncule ou du repli semi-lunaire. Si le score est supérieur à 3 items, on considère que l’OD est inflammatoire.

Dr Sophie Azria-Ilinec - Hôpital Fondation Rothschild ©Ophélie Vicini

Place du traitement par corticothérapie / immunothérapie et du suivi médical multidisciplinaire

Dans le cas de la maladie de Basedow, les antithyroïdiens de synthèse sont prescrits en première intention pour freiner les symptômes de l'hyperthyroïdie. Un traitement complémentaire par corticoïde est également nécessaire en cas d’inflammation des yeux. « En plus du traitement de la maladie thyroïdienne, il faut ajouter des anti-inflammatoires pour éviter l’aggravation ophtalmologique. Ce sont des corticoïdes en bolus, administrés selon un protocole bien décrit pendant 12 semaines : les 6 premières semaines à pleine dose et les 6 suivantes à demi-dose. On réévalue le traitement au bout d’un mois », précise le Dr Sophie Azria-Ilinec.

D’autres mesures comme la prescription de lubrifiants oculaires ou de larmes artificielles permettent de soulager l’irritation oculaire. En cas de diplopie (vision double), des lunettes à prisme peuvent être prescrites. Les patients sont également encouragés à arrêter de fumer : le tabac étant un facteur de risque majeur de l’OD.

La prise en charge est multidisciplinaire et doit associer ophtalmologistes et endocrinologues. « Il faut une collaboration entre plusieurs spécialités. L’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild dispose d’un centre spécialisé qui regroupe des ophtalmologistes, chirurgiens en oculoplastie, des endocrinologues, et également des médecins internistes », souligne le Dr Sophie Azria-Ilinec. Elle développe : « Parfois, le protocole de corticoïdes à fortes doses fonctionne, mais d’autres fois, il faut ajouter des immuno-modulateurs. Le service de médecine interne permet de réaliser ce traitement. On fait en sorte qu’il y ait le moins de dégâts possibles ».

La reconstruction par chirurgie oculoplastique

En cas de séquelles, la chirurgie permet de rétablir les aspects fonctionnels et esthétiques. « Une fois la maladie inflammatoire éteinte, il faut atteindre 6 mois de stabilité afin d’intervenir pour reconstruire par oculoplastie », précise le Dr Sophie Azria-Ilinec.

Le traitement chirurgical se fait en plusieurs temps. En premier lieu, il convient dans certains cas de réaliser une décompression orbitaire. « La maladie augmente la quantité de cellules graisseuses et le métabolisme des cellules musculaires, ce qui fait que les yeux sont projetés en avant et que les muscles sont plus gros et moins mobiles. Le nerf optique peut aussi être comprimé », explique le Dr Sophie Azria-Ilinec. Elle poursuit : « Dans ce cas, on administre des anti-inflammatoires à forte dose, et dans les 2-3 semaines, selon la réponse, on réalise la décompression du nerf optique en urgence. C’est une opération qui agrandit la cavité orbitaire par effondrement et/ou fraisage des parois osseuses. Aujourd’hui, il y a de moins en moins de chirurgie de décompression, grâce notamment à la gestion de la phase inflammatoire pluridisciplinaire dans le bon timing ». Dans un second temps, la chirurgie oculomotrice permet de rétablir le parallélisme entre les deux yeux et de supprimer la diplopie non prismable. Puis la chirurgie palpébrale vient corriger la rétraction palpébrale et la lipoptose.

“L'hôpital Fondation Adolphe de Rothschild dispose d’un centre spécialisé qui regroupe des ophtalmologistes, chirurgiens en oculoplastie, des endocrinologues, et également des médecins internistes.“

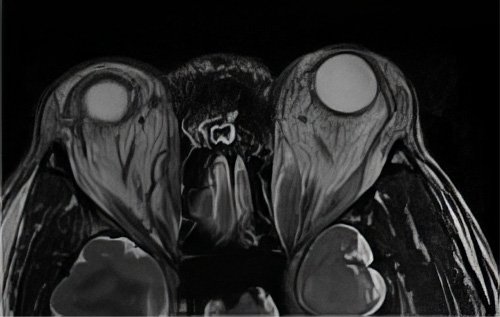

« Il ne faut pas hésiter à envoyer les patients dans un centre de référence », insiste le Dr Sophie Azria-Illinec. Elle ajoute: « L’Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild est spécialisé pour traiter l’OD. Le service d’imagerie (IRM) y est très performant, aidant à la décision de la prise en charge lors de la phase inflammatoire, mais aussi guidant la réalisation de la réhabilitation chirurgicale en phase séquellaire de la maladie. Nous travaillons également avec des spécialistes du glaucome, car il y a parfois des compressions extrinsèques de l'œil lors de l’OD, ce qui fait qu’il est difficile de suivre un patient qui a un glaucome en même temps. D’autre part, lors du traitement chirurgical, on peut travailler avec des ORL en endo-nasal, afin de décomprimer efficacement le nerf optique à l’apex orbitaire. C’est une équipe complète ».

Propos recueillis par Sophie Vo.

IRM orbitaire avec exophtalmie de grade III OG associée à compression du nerf optique à l'apex nécessitant une decompression osseuse en urgence en oculoplastie avec l'aide ORL endonasale ©DR - Hôpital Fondation Rothschild

Pour soutenir l'Hôpital Fondation Adolphe de Rothschild, rendez-vous sur leur site >

À lire aussi

Pathologies des paupières, ce qu'il faut savoir

Les tumeurs de la paupière sont des lésions fréquentes, souvent bégnines. Plus rares, les tumeurs malignes doivent être détectées rapidement car elles risquent d’envahir la paupière et dans les cas les plus graves, de générer des métastases.

La conjonctivite

Le médecin ophtalmologiste

L’ophtalmologiste, appelé aussi ophtalmologue, autrefois "oculiste", est le médecin spécialiste des yeux et de la vision. Selon le Larousse médical, l’ophtalmologie est une discipline médicochirurgicale et optique qui se consacre à l'étude de la structure et du fonctionnement du système visuel, ainsi qu'aux maladies qui le concernent.